行政書士三品美咲事務所

こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

今回は前回の「育成就労制度とは?制度を徹底解説!」に続く形で、育成就労制度のメリットとデメリットを、外国人と企業の両面から見ていきます。

2024年6月14日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月21日に公布されました。改正法は2027年までに施行される見通しとなっています。

この法律の主な内容は、

の3点です。

育成就労制度を利用することで、外国人材はスキルアップとキャリアアップの機会を得られます。

育成期間中に日本語や専門スキルを習得し、特定技能への移行を目指すことで、より高度な業務に挑戦し、長期的に日本で活躍することが可能です。

また、一定の条件を満たせば、より良い労働環境を求めて転籍できる可能性もあり、外国人材の権利保護にもつながります。日本語能力のサポートを受けられる点も大きなメリットです。

しかし、一方で注意すべき点もあります。まず、特定技能1号相当の日本語能力が求められるため、日本語学習の負担は大きくなります。また、日本の生活習慣や文化への適応も必要です。

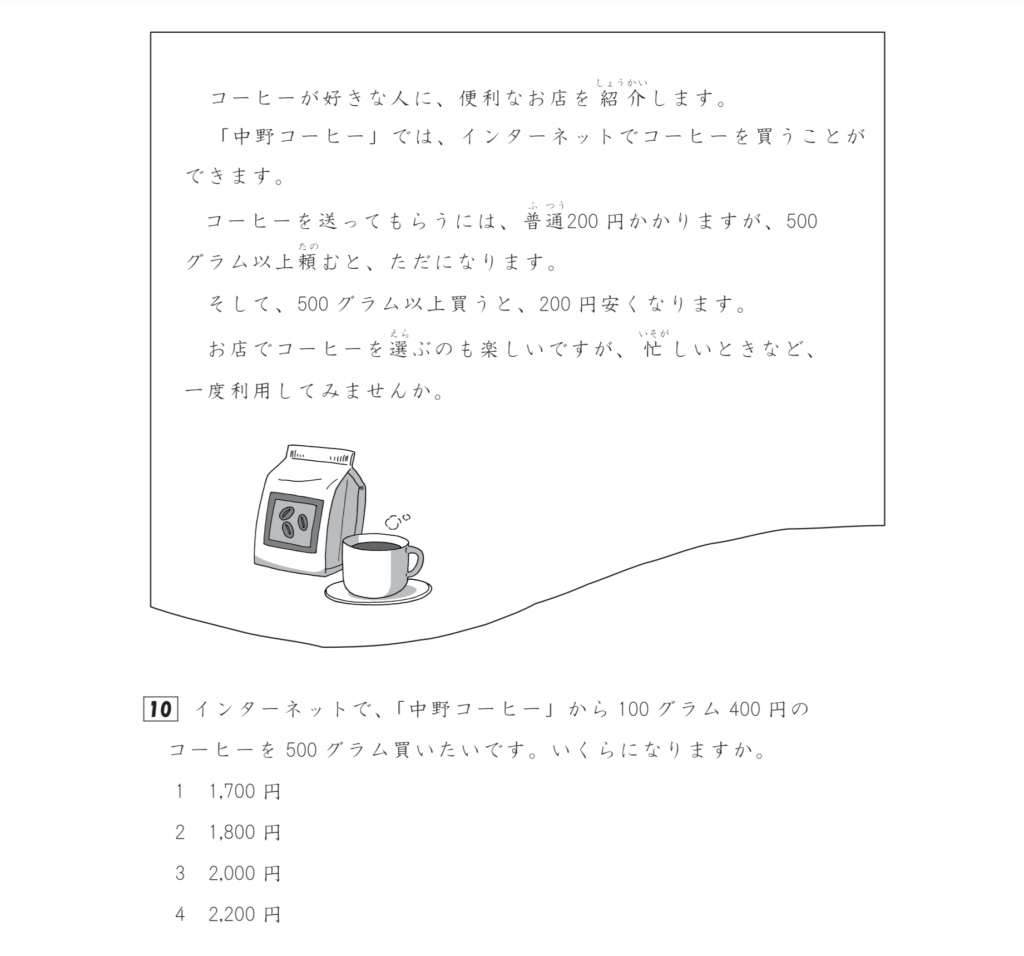

特定技能1号相当の日本語能力とは、日本語検定「N4」レベル(最上位が「N1」)。どれくらいの難易度か、例題を見てみましょう。

これくらいの読解力が必要です。

現状、制度に関する情報がまだ少ないため、実際に運用が始まることで新たに出てくるデメリットもあるかもしれません。「いまは日本語が得意ではないが、今後日本で働きたい」と考えている方は、制度について定期的に調べておくことをお勧めします。

企業側は、育成就労制度を利用することで、人手不足の解消につながります。人材が多様化することで、職場環境が活性化メリットもあるかもしれません。

長期的な雇用を前提とした人材育成が可能となるため、離職者を減らし、勤続年数を伸ばす効果も期待できそうです。企業の成長にも、活用次第ではつながっていくでしょう。

外国人材の育成には時間とコストがかかり、文化や習慣の違いによるコミュニケーションの課題が生じる可能性もあります。外国人材を受け入れるためには、社内環境の整備も必要となります。

外国人材にとっては、スキルアップやキャリアアップ、転籍の機会が得られる一方、日本語能力の習得や文化への適応が課題となります。企業にとっては、人手不足解消や人材育成のメリットがある一方、育成コストや受け入れ環境の整備が必要となる点がデメリットです。

どのみち、あらかじめ受け入れや制度利用のための準備は必要になりそうです。制度が正式に始まるまでまだ余裕があるため、制度の利用を検討している場合は早めに動きだしてみてはいかがでしょうか。

行政書士三品美咲事務所では、外国人採用に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。